[摘要]:禅意画随佛教禅宗的兴衰而“其兴也勃焉其亡也忽焉”。禅宗顿悟说以六祖慧能《坛经》为标志达到成熟的巅峰。自此以降,“明心见性,见性成佛”的顿悟派禅宗教义在佛教中国化的进程中达到了一个新的高度,深刻地影响了中华文化、中华哲学思想和中华审美取向,也深刻地影响了独具特色的中华绘画艺术。王维、巨然、貫休、苏轼、梁锴都在自觉或不自觉地把禅意当作审美取向,其中尤以梁锴在脱离皇家画院的条条框框约束之后以禅意为主要意趣的泼墨简笔人物画成就最高。而真正以禅意为文化内涵,用最为简洁的笔墨语言来描绘万事万物,体现顿悟的禅学真髓,避免了繁琐的清规戒律,包括吃斋念佛,青灯古佛,晨钟暮鼓,早晚打坐等渐变修行,法常的禅意画便是这次佛教改革的完整的艺术体现。因此,我们认为:法常是禅意画的集大成者。而后因为宋明理学成为文化主流,禅宗在被宋明理学包容吸收后失去主体地位,禅意画随着禅宗东渡扶桑而使法常的禅意画在日本大放异彩且深刻地影响了日本的审美价值观和绘画艺术走向。但在国内却知之甚少。直到齐白石时期在主流文化的冷落下,其充满禅意的绘画艺术在日本备受推崇而蜚声国内画坛,法常的禅意画才在国内引起强烈反响而回归其禅意画宗师地位。

[关键词]法常禅意画集大成者

一、以顿悟为文化内涵的禅意画

六祖《坛经》,为佛教与中国固有以儒家文化和道家文化为核心的中华文化的有机结合提供了不竭动力。是中华文化开放包容、与时俱进、丰富发展的基本属性的全面展示。直至今天,对于我们研究中华文化开放包容源远流长且博大精深的文化禀赋,研究和探讨中国画在中华文化土壤上绽放出蕴含着中华文化灵魂和底蕴的独特魅力,仍然具有历史的哲学的美学的和文化学的重要意义。

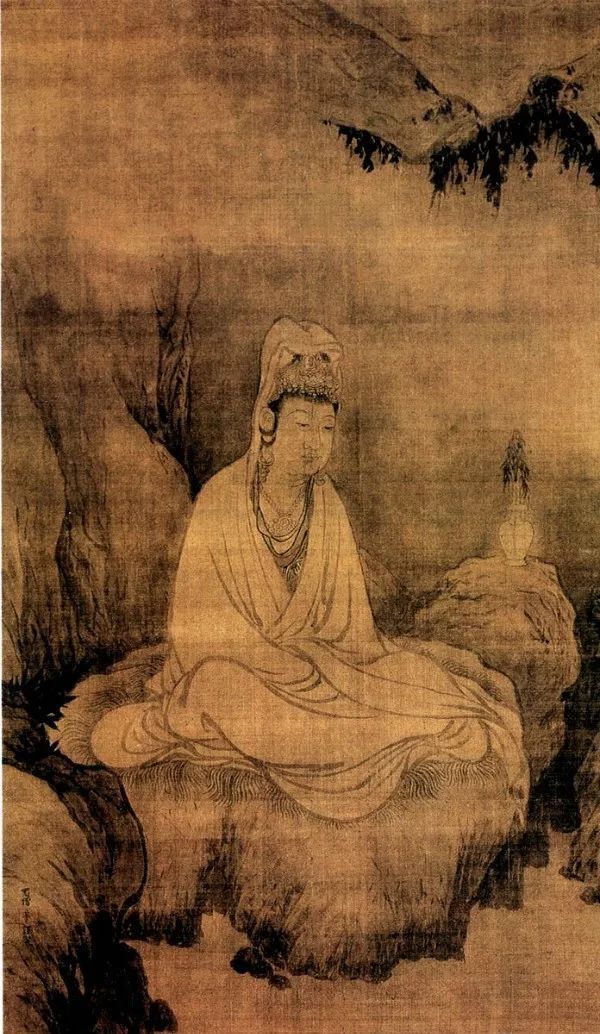

南宋法常《观音图》

禅宗的兴起,特别是“明心见性,见性成佛”的顿悟派禅宗教义占据主导地位,实现了佛教文化本土化的成功融合,融合后的中华文化具有了更加丰富的生机和活力,在这种文化氛围下,催生了禅意画的发展与繁荣。这种现象,兴于唐,成于宋,大成于梁锴,集大成于法常。六祖慧能“明心见性,见性成佛”的佛学理论和顿悟的修行途径,为佛教世俗化开辟了道路,这也正是禅意画走上中国画坛并成为绚丽奇葩的文化基础。南朝宗炳“澄怀观道”的绘画理论应是禅意画的肇端。而到了王维,才使禅意画成为中国画的重要的形而上的美学追求,进而影响笔墨语言的丰富发展和重要突破。因此,一般绘画论著都把王维看作禅意画的鼻祖。王维对绘画的贡献,可以从多个视角考察,而且都是泰山北斗式的历史存在。“水墨山水画”的首创者,这是公认的史实。文人画的鼻祖,也是不容置疑的。董其昌仿照禅宗南北两宗的分法,把王维当作南派山水宗师,这个理论,也在画坛影响甚深。而真正从绘画文化学角度来看,王维应该是禅意画的确立者,是禅意画真正的开山祖师。理由有三:一是文人画与禅意画意义相近却又有很大区别,文人画是在绘画中保持文人风骨和道德追求,禅意画是在追求不落俗套或者说不着相不存执念,从而达到“曲径通幽处,禅堂花木深”的悠远意境,物象在似与非似之间,这才是王维实现变法,开“水墨山水画”先河的文化和思想基础。二是文人画的修身养性和禅意画的“明心见性”有异曲同工之妙之妙。但文人画以雅为旨要,而禅意画以以“逸”为放飞思想的智慧,因而禅意画就多了些神来之笔,带来一次次变法和突破。三是王维在安史之乱后一心向佛,追求禅境,在诗歌和绘画领域中营造出悠远明净,超凡脱俗的意境。苏东坡曾云:“观王摩诘画,画中有诗,味王摩诘诗,诗中有画”,正是禅意清修,才使王维的诗和画高度统一和谐,协奏出禅意的深邃意境。王维之后,禅意画在中国画坛大放异彩,带来了中国画的深刻变化,从文化学角度来看,体现了中华文化开放包容兼收并蓄不断发展的独特的优秀禀赋。五代的貫休和巨然是禅宗高僧,绘画当然以禅意为旨归,应在情理之中。苏轼和米芾,追求禅意而不脱文人本色,主要还是归于带有禅意的文人画。到了梁锴,以禅意为思维基础,对院体画的切磋琢磨一丝不苟甚至于墨守成规进行了革命性变革,创立了减笔泼墨画法,矗立起一座不可逾越的丰碑。梁锴的画,是在院体画基础上发展而来的,一定程度上还保留着文人画的内蕴。而真正以禅意为智慧,不留执念,不落俗套,按照禅宗意会而不可言传进行绘画,达到大道至简境界的禅意画家,是南宋末年的法常。法常才是真正的完整意义上的禅意画家,是禅意画的集大成者。

南宋法常《松树八哥图》

二、法常是禅意画的集大成者

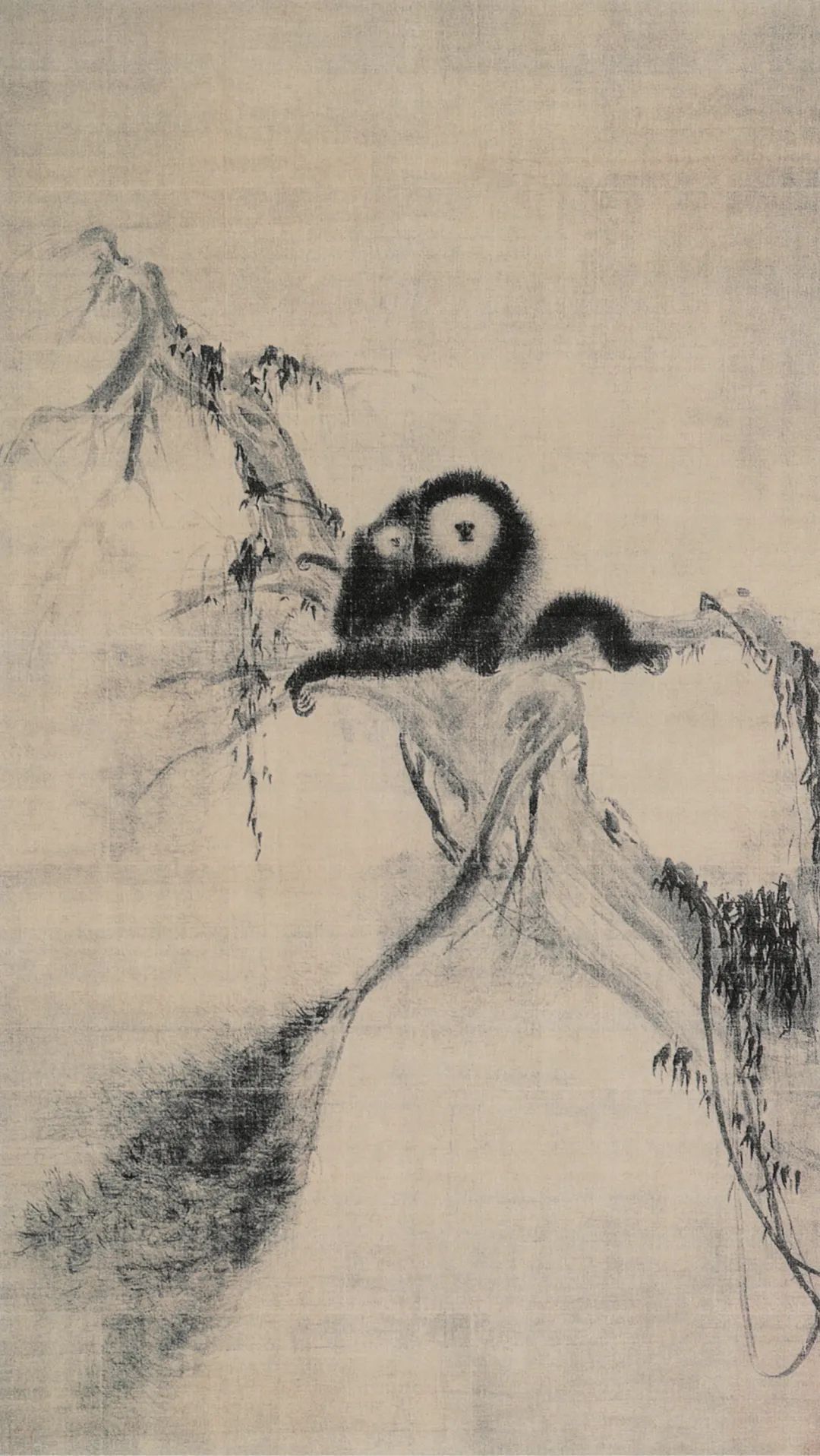

法常擅画道释人物、花鸟及山水。其画承石恪、梁楷粗笔写意余绪,以水墨为主,用笔粗简,墨法蕴藉,颇有禅机。法常,号牧溪。法常从小喜欢绘画,以后因为战乱,出家当了和尚,随着生活的突然变化,他的绘画风格也发生了极大的改变。后来因为得罪了当朝的权贵遭到追捕,不得不隐姓埋名;直到权贵败落,法常才又重出江湖。这种特殊经历,使法常完成了禅意画集大成者的完美嬗变。他以禅意的般若慧眼看待万事万物,以不着边际的笔墨语言绘制山水人物花鸟,是禅意画在中国画中最为集中的画家,说他是禅意画集大成者,毫不为过。我们说法常识禅意画集大成者有这样的根据:在画法上,他以水墨为主,用笔粗简,墨法蕴藉,构图简洁明快,整个画面就是禅宗明心见性拈花不语禅机的禅意释放和解读。也就是说,之前的禅意画家们在文人画与禅意画之间徘徊,在道德追求和向佛心理之间摇摆,而法常则是一位皈依禅宗,用绘画表达和传播南派禅宗明心见性不着痕迹拈花不语大道至简的禅理,套用哲学上的语言,是法常实现了禅意画由必然到自由的完美探索,丰富了中国画简约的核心美感。在画科上,法常以禅意为统领,以我们所说的画法,以禅心观察空与色,体悟大千世界,绘出充满禅意的世间万象,涉猎山水、花鸟和人物。在其前的禅意画家,有人擅长山水,如王维,有人擅长道释人物,这个领域画家颇多,传承有序,异彩纷呈,不需枚举。但是,花鸟画始终未走出院体和文人画的范畴。而在法常眼中,四大皆空,心中一片空灵,笔墨任意挥洒,不落自相,不存执念,因此便有了他的全科禅意画,尤其是开创了禅意花鸟画的先河,在画史上居功至伟。法常的传世作品有《观音图》《猿图》《鹤图》《罗汉图》《柿图》《老松八哥图》《写生蔬果图》《潇湘八景图》等,大多流落日本,被日本视为国宝。我们从这些代表作的名目中,即可窥其涉猎山水人物花鸟的一斑。由于禅意花鸟画史法常首创,我们这里和大家共同欣赏其中两幅:《松猿图》和《竹鹤图》。《松猿图》这幅画由日本京都大德寺收藏。一棵枝干粗壮的老松树上,一只成年猿怀里紧紧地抱着一只小猿。《松猿图》主体明朗,猿的主体用浓重的墨笔绘就,然后淡墨画出猿的毛发,有皮毛动物的那种毛茸茸的质感跃然纸上;老松树的用笔苍劲有折,完美地表现出岁月沧桑;老猿猴紧抱的动作以及局促不安的表情特写,让观画人明显地感到危险正在袭来,一种意犹未尽之感油然而生。这是珍爱性灵的佛性体现,是万物和谐的禅意表达。从我们今天的世界观看来,也依然有着积极意义。现藏于日本京都大德寺的《竹鹤图》,一丛竹林下,一只仙鹤正在仰头高歌。图中,鹤的用笔工整细致,尾部和脖子用浓墨晕染,头部施以红色,使整个画面形成明暗对比。竹子的用笔随意潇洒,颇有写意的味道。竹子的静立与鹤的引颈高歌形成鲜明的对比。整幅画一只鹤、一丛竹,清冷、空寂,简洁而空灵,是自性而非执念,是一种大自在。也是万物皆有佛性的禅意体现。法常流传日本的画很多,我们这里不再一一分析。举出以上两幅,是要明确其完整的禅意思想,使其成为名副其实的禅意画集大成者。而其禅意花鸟画的创立,则是他对中国画笔墨精神和美学观念的发展做出的卓越贡献。

南宋法常《松猿图》

南宋法常《松鹤图》

三、法常跌宕起伏身后事

法常对禅意画发展做出的贡献,没有在我国引起足够的重视,却东渡扶桑,被日本画坛称为恩师,极大地影响了日本画坛。这种跌宕起伏,我们要将其还原到文化学角度来进行观照,努力找出其客观规律。首先我们来观察和分析法常禅意画在日本的地位影响和这种特殊际遇的文化背景。法常的禅意画是随着禅宗南派五大宗之一临济宗传入日本而随之被引入日本的。禅宗东渡扶桑,迅速发展成为日本佛教的主流。禅宗在它的故乡中国,在南宋末年发展到了顶峰,在它最丰富饱满的时候,因为天时、地利、人和,自然地就传到了东邻这个被称为“扶桑”的岛国。日僧明庵荣西可谓是日本禅宗的创始人。在宋代,他两次来中国,受献和受传临济心印,归国后大兴临济禅法,从而,临济宗作为日本禅宗的最早宗派在日本诞生了。荣西在宣传介绍禅宗时,受到天台宗僧人的攻击,因而他写下了《兴禅护国论》,强调"兴禅"可以"护国",这就把禅宗与国家的关系紧密结合了起来,为此,得到了幕府将军源赖家的信奉和支持。源赖家不仅为他在京都建造了建仁寺,又请他到镰仓,开创了寿福寺。荣西在关西和关东传布禅宗,都是凭借了幕府的势力。荣西以后的临济宗的发展,基本仍是循此路线,一些著名禅匠都与幕府上层关系密切,并积极在武士之间传授禅法。兴禅护国论使禅宗在日本得到幕府的支持和推广,禅宗简约的思维方式为武士道所推崇,从而,最能代表禅意的法常的禅意画,在日本大受尊崇。

法常的绘画作品传入日本后,几乎立即得到了日本举国上下的承认。法常的禅意水墨画带动了日本禅意水墨画的发展,从镰仓时代开始,历经七八百年不衰,在神户时代达到鼎盛。日本室叮时代的大画家可翁、默庵灵渊、大巧如拙、雪舟等扬、狩野元信等,皆被其泽,甚至临摹法常的画。江户时代的日本收藏家把法常作品视为珍宝。在日本,受法常影响的画家为数众多,包括最著名的画家长谷川等伯、式部辉忠等。这位几乎已被当时中国画坛遗忘的画僧,在日本成为家喻户晓的明星。他的画风在日本产生了重大影响,甚至被称为日本“画道的大恩人”、“濡燕”、“濡鸠”等。在日本,一个外国画家和他的作品得到这样的礼遇,在世界范围内也不多见。

南宋法常罗汉图

通过前文的分析,我们知道这种禅意画影响到日本的绘画艺术和美学思想以至于影响到审美观念,究其原因,还是与荣喜《兴禅护国论》使禅宗得到了国家力量的支持,在武士群体传播禅宗使其得到崇尚武士道的日本文化特质的认同。换句话说,法常绘画东传并被尊崇的原因,一是他的作品更符合当时日本禅画的审美意趣,符合武士阶层甚至整个日本民族的审美口味。二是他脱俗、简约的技法和对自然的深刻感悟,与日本文化中的空寂性格以及审美趣味中的幽玄意识相通,让日本人从中感受到了无限的魅力。与在日本受到尊崇的际遇相反,法常的绘画在其本土特别是元明时期备受冷落,画史少有提及,有提及者却多有诟病。比如元人汤垕着《画鉴》说:“近世牧溪僧法常作墨竹,粗恶无古法。”明朱谋垔在《画史会要》中也说:“法常号牧溪,画龙虎、猿鹤、芦雁、山水、人物皆随笔点墨而成,意思简当,不费妆饰,但粗恶无古法,诚非雅玩。”法常的禅意画之所以备受冷落,来自于绘画艺术和元明时期主流文化程朱理学的双重阻力。从绘画艺术在这一时期的发展来看,占领画坛顶峰的文人画,法度谨严的院体画以及传承有序的匠作画都与不守绳墨的禅意画格格不入。文人画以追求道德高洁,操守伟岸为目标,虽然也在笔墨语言变化上不断进行创新性探索,一度成为中国画发展的主流,但在他们眼里,无执念不着相的禅意画就不是创新而是无所追求了。文人画已经在这一时期成为中国画发展的主流,因而就难怪由文人为主体编纂的画史画论中不能够给禅意画家祖师式人物法常以公允的客观评价了。和禅意画一样求变求新的文人画尚且对法常禅意画难以接受,循规蹈矩严守法度的院体画就更不可能对不落执念随意挥洒的禅意画有认同感了。至于匠作画,靠薪火相传,以师傅之样式绘画过日子,就更不可能理解禅意画无拘无束,随意挥洒的境界了。

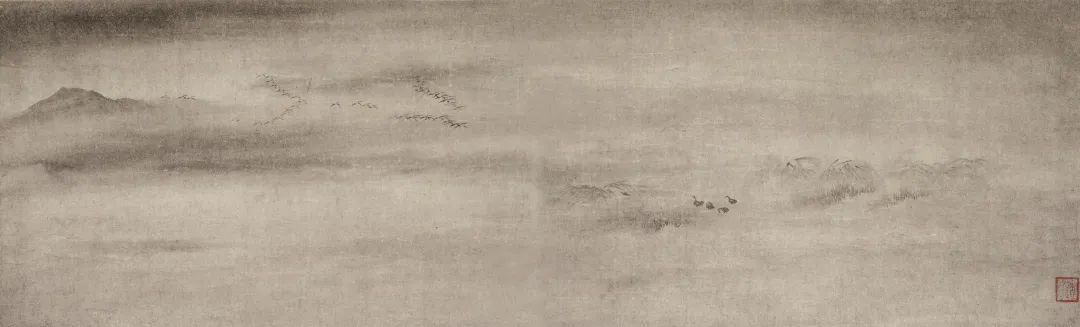

南宋法常《潇湘八景图之平沙落雁》

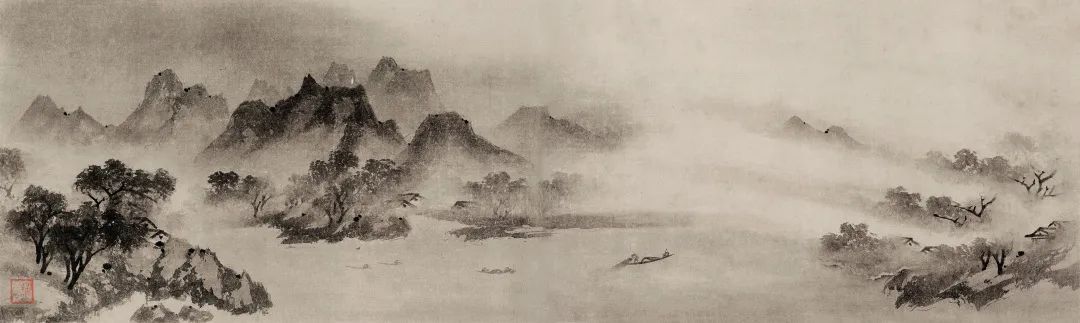

南宋法常《潇湘八景图之远浦归帆》

南宋法常《潇湘八景图之渔村夕照》

南宋法常《潇湘八景图之远浦归帆》

以上我们讨论了法常禅意画不容于画坛的现象,其深层次原因,在于宋明理学在宋朝末年完全成熟后,在元明时期一直处于主流文化的统治地位。后来王阳明心学虽然对程朱理学有所发展,但从儒释道三元融合而成为新儒学这一角度来看,它们是一脉相承的,是中华文化发展史上最大一次多元一体的有机融合,更加体现了中华文化开放包容多元一体吸收观照先进文化的有益元素的伟大禀赋。在这一次儒释道三元融合之前,佛教自身就完成了融入本土文化的自我创新,使禅宗成为佛教文化的主流,,儒家文化的核心是修身养性,道家文化的核心是道法自然,禅宗又强调明心见性,这就为新儒学的诞生提供了基础。需要指出的是,儒释道三元合一而创立的学说称之为新儒学。佛教文化(主要是禅宗)和道家文化(主要是老庄学说),在整个中华文化的多元包容体系中,应该说还是处于从属的地位。

四、结束语

文化是艺术之花赖以绽放的土壤,绘画艺术是艺术园地里的奇葩。随着儒释道三元文化的高度融合,在禅宗发展到巅峰时期的南宋末期,法常的禅意画也达到了高峰。随之禅宗文化融入了新儒学,以禅宗哲理为底蕴的禅意画就在本土失去主导地位而东渡日本,随着禅宗在扶桑的日益兴盛而大放异彩。而后陈师曾将颇有禅意的画家齐白石的作品推广到日本,引起极大的反响。法常也逐渐被人们认识,恢复了禅意画集大成者的地位。仔细审视,文化永远是艺术发展的活水源头、肥沃土壤和不竭动力。

参考文献

王伯敏.中国绘画通史[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2001.

冯天瑜杨华任放.中国文化史[M].北京:高等教育出版社,2015.

冯友兰.中国哲学简史[M].南京:译林出版社,1948.

蒋维乔.中国佛教史[M].北京:商务印书馆,2015.

额贺章友.中日佛教交流史[M].北京:宗教文化出版社,2007.

作者简介:

乔国强,中国民主同盟盟员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法家协会会员、河南省书协刻字委员会委员、河南美术家协会会员、河南省作家协会会员、河南省文艺评论家协会会员、郑州市书协刻字硬笔委员会主任。民盟中央美术院河南分院理事、河南省鸿儒书画院副院长、郑州溱洧书画院副院长。曾出版《中国当代书画家作品丛集》《刻骨铭心·乔国强刻字集》《画余闲好•乔国强诗画集》《画语诗心•乔国强诗集》《走近吴燃•吴燃绘画艺术文集》《契合丹青》(合作)《陈天然绘画艺术研究》《绘画与中华文化》等著作。曾在《花溪》《文艺生活》《美术文献》《新玉文艺》《文学天地》《中州建设》以及《大河报》《书法导报》等报刊杂志发表论文和评论文章50余篇。作品和著作被人民大会堂、中国国家图书馆、中国科学技术大学图书馆、浙江师范大学、河南省工程学院、吉林省图书馆、浙江省图书馆、集美大学图书馆等单位收藏。